幽门、贲门、肛门——“三门”保卫战

1、保贲门:食管胃双肌瓣吻合术(kamikawa)

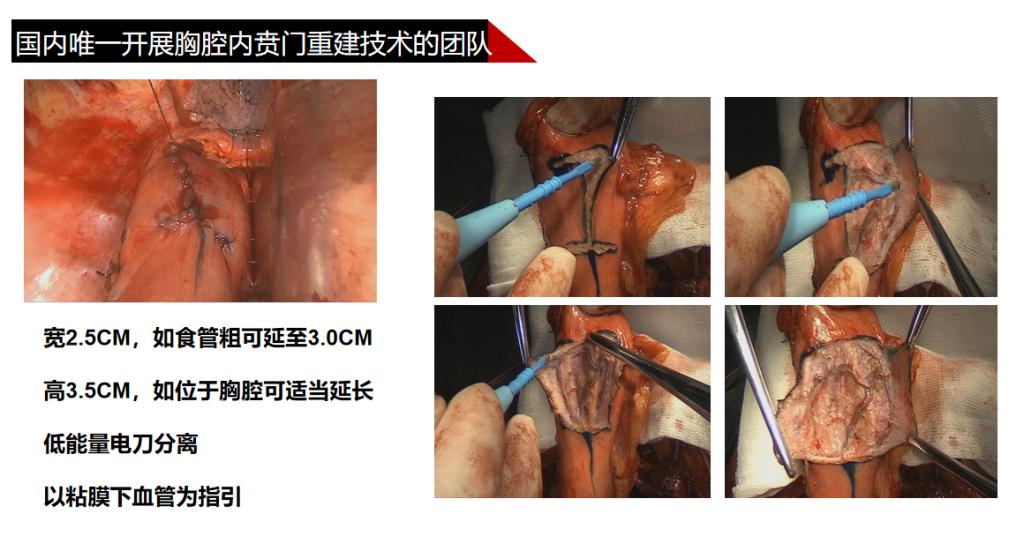

贲门是胃的开口,是连接胃和食管的重要部分,具有肌肉舒缩的功效,起到防止胃的食物和胃酸等反流入食管的重要作用。当贲门被切除后,胃的入口也就是大门再无看守,就会出现胃食管反流的并发症。之后患者再难以平躺入睡,多数情况下受反酸、烧心这类恼人的消化道症状的影响,生活质量直线下降。以往对于像胃食管结合部,此类特殊位置的巨大肿物多采用开腹手术、胸腔镜或腹腔镜手术进行近端胃切除术,贲门会被切除。传统的消化道重建方式是食管与远端残胃前壁或后壁吻合,但通常在术后会发生严重的反流性食管炎。而相较于传统方式,食管胃双肌瓣吻合术kamikawa,是通过在残胃上制作'工'字型浆肌瓣,然后将浆肌瓣覆盖包埋食管残胃吻合口及下段食管,类似于'再造贲门'。不但增加了下段食管的压力,减少了反流性食管炎的发生,而且同时将食管残胃吻合口加固,降低了发生吻合口漏的风险。既能完整切除并取出病变,又能保留贲门,还避免了传统外科的消化道瘘、狭窄等并发症,帮助患者最大程度获益。而其中的高位保贲门手术目前全国只有几家医院能开展,而胸腔镜内的保贲门手术我们在全国是独家的。

2、保幽门:保留幽门胃切除术(PPG)。

幽门的幽门括约肌是胃的'阀门',保证了食物和消化液的单向通行,避免食糜和消化液的反流。近年来,PPG病人术后长期生存情况的报道逐年增多,对接受PPG的早期胃癌(EGC)病人的随访结果显示,5年总存活率可达96.3%。除此之外,还有多项回顾性分析均给出了令人信服的结果,表明PPG在肿瘤学安全性上完全可靠。在保证胃中段EGC肿瘤根治性的同时,兼顾了病人术后胃功能的保留,改善了病人术后的营养状况,降低了远期并发症的发生率,同时对病人术后的生活质量也有改善。目前国内只有少数几家医院能开展,我们是其中之一,为此我们进行了很多的全国手术演示,获得同行们的高度认可,此项技术也申请了新技术新项目。

3、保肛门。经肛腔镜超低位直肠癌极限保肛手术(部分ISR+适形切除)。

直肠癌是我国常见的消化道恶性肿瘤之一,近年来发病率呈明显上升趋势。 我国直肠癌发病特点为中低位直肠癌为主,约占总发病人数的 70%。目前外科手术仍然是治疗直肠癌最主要、最有效的手段。目前低位直肠癌的保肛手术越来越得到重视,保肛率因此逐渐升高。但是,无论是否采用腹腔镜,低位直肠癌的保肛手术仍是目前结直肠外科医生的难题之一,尤其在男性、肥胖、骨盆狭窄、肿瘤体积大、新辅助治疗后、盆腔因手术或炎症等疾病造成解剖条件困难的患者中,易导致不理想的切除(标本穿孔、切缘阳性等),进而带来吻合口瘘、功能损伤以及术后复发增加等一系列问题。

为解决这些问题,经肛门全直肠系膜切除(TaTME)由此诞生。

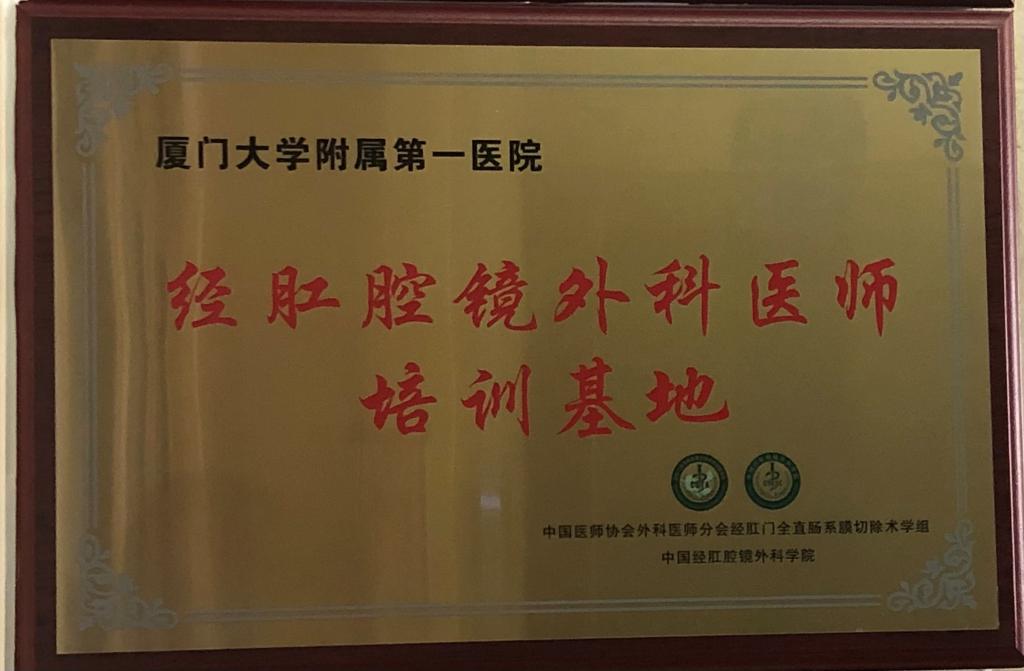

科室开展的经肛腔镜超低位直肠癌极限保肛手术(部分ISR+适形切除)技术在国内处于领先地位,也是省内经肛腔镜主委单位。此项技术为原先不能保肛的患者得到了保肛的治疗,目前已为全国300多位低位直肠癌患者成功实施了手术,其中不乏疫情期间从内蒙慕名而来的患者。科室主任尤俊三次受邀在中国医师协会外科医师年会上进行了全国的手术直播演示;成立了经肛全直肠系膜切除术学组、全国经肛腔镜培训基地,每年吸引多名国内优秀青年医师来我科室进修。

经肛全直肠系膜切除术,腹腔镜组和肛门组2组手术同时进行。腹腔镜组自上而下,完成淋巴结清扫及直肠的游离,肛门组自下而上,完成肛门及下段直肠的游离,两组会和后,经肛完成肿瘤的切除及消化道重建。

全国经肛腔镜外科医师培训基地