2025 医学创新瑯琊汇榜单中,厦门大学附属第一医院以 "创新人物 + 双技术案例" 的佳绩,展现了学科在医工融合、临床转化领域的标杆实力。发明团队以 "从临床痛点到技术突破" 的闭环创新模式,为医学创新从实验室走向临床提供了可复制的实践范本。

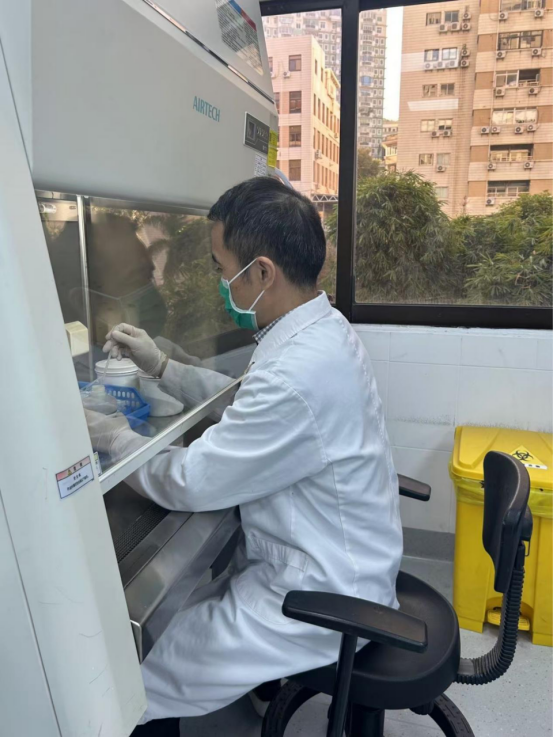

创新人物:方庆全 —— 医工融合的病理创新探索者

方庆全,厦门大学附属第一医院病理科主任技师,中华医学会病理学分会技术专家。作为医工融合创新的实践者,构建了包含37项实用新型专利、5项发明专利公开的技术矩阵,开创性地将工程技术思维融入病理学科发展,覆盖病理技术流程优化、设备改良、器械创新等多个维度,重新定义了病理技术的可能性。两度斩获全国发明展最高荣誉,创新成果获“全国发明展览会•金砖国家技能发展与技术创新大赛”金奖2项、铜奖2项、二等奖1项,荣膺中国医学装备协会“医工结合转化创新奖”5项,实现科研到临床的完美闭环。荣获“福建省百万职工五小创新大赛”创新奖26项、“厦门市职工五小创新大赛”创新奖及“厦门市创新扶持项目”27项,见证持续创新的科研生命力。领衔发表SCI及中文专业学术论文105篇,搭建理论、创新与实践的桥梁。创建“方庆全职工技术创新工作室”,培育一批复合型病理技术人才。

创新格言:“显微镜下的世界需要匠心思维,每一处微米级的优化都是患者生命的希望。”

所属科室简介:

病理科现有工作人员44人,其中博士5人,硕士18人,高级职称18人。是厦门市医学会病理学分会主委单位,厦门市病理质控中心主委单位。科室每年会开展多项省内领先新技术新项目。2023年、2024年科室实用新型专利5项,发明型专利1项。2023年福建省百万职工“五小”创新大赛二等奖1项,三等奖2项;获厦门市职工小发明小创造三类扶持项目3项。PDCA项目获第七届中国医院管理奖科技创新主题区域优秀奖。

临床技术创新典型案例一:病理穿刺组织包埋优化技术 —— 微米级精度守护诊断基石

1.技术背景:病理组织石蜡包埋是病理诊断工作中一个极为重要的环节,随着微创诊断的迅猛发展,病理穿刺组织标本量也迅速增长,而穿刺组织的包埋质量直接影响受检患者的病理诊断与后续治疗。

2.技术价值:发明人应用自主研发的实用新型专利产品,基于临床实践,从包埋工具、包埋模具的温度、包埋机冷台是否添加水、穿刺组织包埋角度、包埋时二次注蜡角度等方面制定了一系列优化方案,提高了病理穿刺组织包埋的完整性,避免污染,显著提高了病理穿刺组织的包埋合格率、包埋效率、后续切片质量,进而提高了病理穿刺组织的诊断质量。

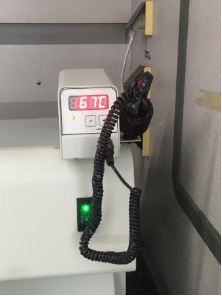

3.本技术的应用亮点:①一种包埋镊可方便夹取病理穿刺组织,避免将质地脆的穿刺组织夹碎,可对卷曲的穿刺组织进行平整;②包埋镊设置有加热装置,可避免穿刺组织与石蜡凝固和粘附,有利于包埋工作,也可避免组织遇失或交叉污染;③使用加热至66℃的包埋模具进行包埋工作,包埋合格率高、切片组织结构完整、切片显示效果好;④包埋机冷台添加少量水,能提高导热速度,包埋模具外部一接触到冷台就能使其内的石蜡快速达到半凝固状态,有利于避免包埋模具底部的细小穿刺组织移位,提高包埋合格率与包埋速度,也提高切片组织结构完整性、切片显示效果;⑤包埋时细小穿刺与包埋模具横轴呈30°~ 45°角,能最大程度减少折叠、皱褶、刀痕与切片不完整,从而提高后续切片的染色效果;⑥包埋二次注蜡时,包埋模具倾斜10°~ 25°角,可有效地缓解液态蜡的冲击,避免产生气泡,从而提高包埋合格率。

4.本项目获得的荣誉:“一种病理包埋镊”获得福建省百万职工“五小”创新大赛二等奖;“病理穿刺组织包埋优化技术”获得福建省百万职工“五小”创新大赛二等奖;“病理穿刺组织包埋优化技术”获得第二十五届全国发明展览会“发明创业奖项目奖”金奖。

5.学术影响:发表中文核心期刊论文 1 篇,SCI论文 1篇。

包埋镊

包埋工具

临床技术创新典型案例二:基于信息化的病理组织冷冻切片创新技术 ——30 分钟生命时速的精准把控

1.技术背景:病理诊断是医院诊断的金标准,术中病理组织冷冻切片与诊断要求在30分钟内对外科手术切下的组织做出正确的诊断,为临床医师制定下一步的手术方案提供决定性的依据。因此,术中病理组织冷冻切片与诊断的水平很大程度上影响着一个医院的诊疗水平,如果术中病理组织冷冻切片技术不佳,轻者,会使术中快速病理诊断耗时过长,使患者在手术台上暴露时间过长,增加患者手术风险,降低医院医疗水平;重者,会导致术中快速病理诊断发生错误,给患者和医院造成不可估量甚至无法挽救的损失。术中快速病理诊断后,需对冷冻组织解冻,进行常规病理切片与诊断,以验证术中快速病理诊断的准确性,如果冷冻组织解冻处理方法不当,将影响术后常规病理诊断的准确性。

2.技术价值:发明人基于软件系统,将病理包埋盒打号机与病理系统关联,优化了包埋盒病理号生成方式,并且,研发了“一种病理冰冻切片的冰锤组件”与“病理冷冻组织解冻装置”两项专利技术,分别优化了术中病理组织冷冻切片技术中的速冻与解冻两个关键环节,提高了包埋盒生成效率与正确率,提高了冷冻切片技术水平、诊断及时率、诊断准确性、病理冷冻组织的解冻效果。

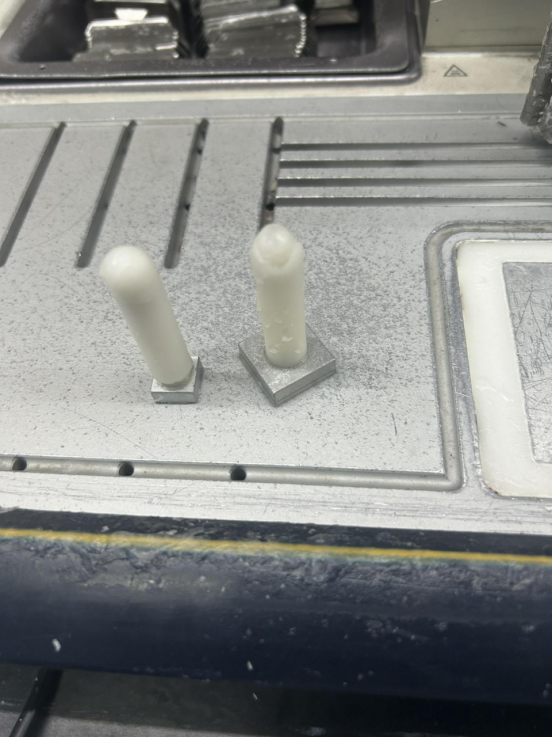

3.“一种病理冰冻切片的冰锤组件”应用亮点:①采用套筒和冰锤相配合,可根据组织类型和厚度来调整冰锤与组织的相对距离,且保证冰锤底面的水平,能达到最佳速冻组织的效果、避免冰锤挤压组织、减少冰晶形成;②在冰锤顶部设置操纵部,通过手动旋转操纵部来实现调整,操作简单、冰冻效果好,有效缩短速冻时间;③在套筒上设置观察窗,便于在操作时,读取冰锤移动的距离,使操作控制更为准确。

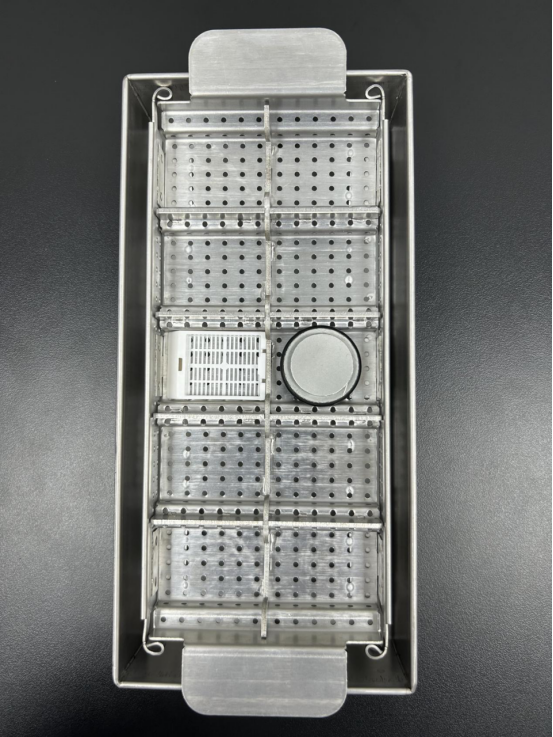

4.“病理冷冻组织解冻装置”应用亮点:①解冻过程中包埋盒和组织支撑器均限位于单元框内,使组织解冻后不会漂移出包埋盒,细小组织不会被冲散、翻转或遗失;②下限位框限制包埋盒不能过多移动,确保组织解冻后组织特定包埋面朝下、对号入座滑入对应的包埋盒内;③同时批量解冻组织时,每个包埋盒与每个组织均有自己独立对应的位置,能有效避免张冠李戴;④解冻装置内用10%中性福尔马林替代自来水解冻组织,能确保组织得到良好的固定;⑤限位框能确保病理组织不论是否已经解冻,均一直处在10%福尔马林溶液中进行固定。

5.本项目获得的荣誉:“一种病理冰冻切片的冰锤组件”与“术中快速病理诊断关键环节的优化”获得福建省百万职工“五小”创新大赛三等奖;“病理冷冻切片优化技术”获得福建省百万职工“五小”创新大赛二等奖;“病理组织冷冻切片优化技术”在第二十七届全国发明展览会——“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛上荣获铜奖;“基于信息化的病理组织冷冻切片创新技术”在第二十八届全国发明展览会•“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛上荣获金奖。

6.本项目学术影响:发表核心期刊论文 3 篇。

冰锤组件

病理冷冻组织解冻装置

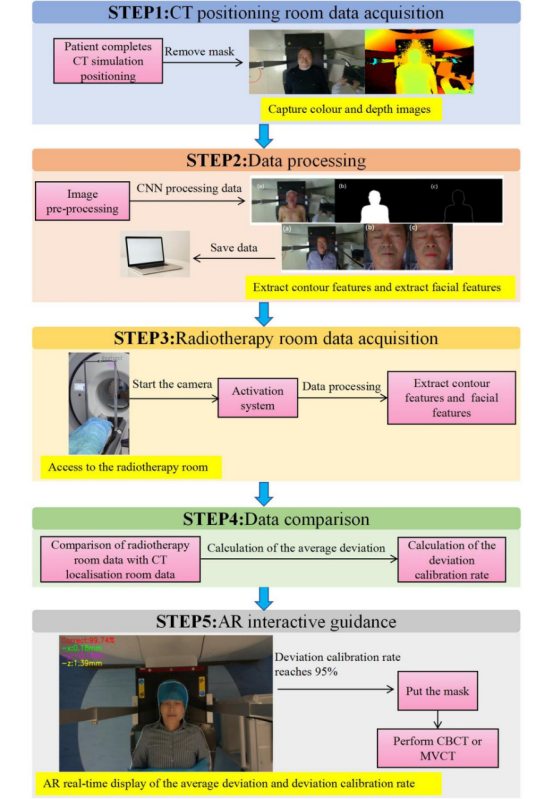

临床技术创新典型案例三:自适应 AR 放疗摆位系统荣获双重大奖,引领放疗技术新变革

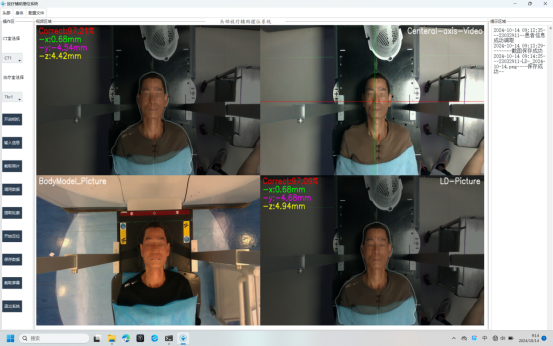

在肿瘤放射治疗领域,一项创新技术正以破竹之势改变着传统格局,它就是 “自适应 AR 放疗摆位系统”。近期,该系统凭借卓越的技术优势与显著的临床价值,一举斩获 “2025 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之技术创新赛国内决赛二等奖” 以及 “2025 第七届 CMIA 医学创新大会临床技术创新应用典型实践奖” 两项殊荣,成为行业瞩目的焦点。

“自适应 AR 放疗摆位系统” 由厦门大学附属第一医院联合厦门理工学院光电信息学院精心研发,创新性地将多模态影像引导技术与增强现实(AR)技术深度融合。在传统放疗过程中,激光定位法操作复杂、高度依赖医生经验,且摆位耗时较长,严重影响治疗效率与精准度。而该系统的出现,为这些临床痛点提供了完美的解决方案。它通过智能算法,能将摆位时间大幅缩短 40%,摆位稳定性提升 32%。在历经数百例头颈部及体部肿瘤临床验证中,其初始摆位误差可精准控制在 1.5mm 以内,远远优于传统方法,极大地提高了放疗的精准性,为患者带来更高效、更安全的治疗体验。

此次荣获的 “2025 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之技术创新赛国内决赛” 中荣获二等奖,更是彰显了该系统在国际舞台上的竞争力。金砖大赛旨在促进金砖国家及 “一带一路” 沿线国家在技能发展和技术创新领域的合作与交流,其评审标准极为严苛,涵盖技术前瞻性、实施可行性、社会价值、产业潜力及团队表现等多个维度。“自适应 AR 放疗摆位系统” 在众多参赛项目中脱颖而出,不仅展示了自身过硬的技术实力,也为我国在国际数字医疗领域赢得了声誉,更为金砖国家医疗市场提供了普惠化的精准放疗解决方案,具有不可估量的社会效益与产业化前景。而在 “2025 第七届 CMIA 医学创新大会临床技术创新应用典型实践奖”,是对该系统在临床实践中卓越表现的高度认可。CMIA 医学创新大会作为医学领域极具影响力的盛会,汇聚了全球顶尖的医学专家、学者以及创新力量,其颁发的奖项代表着医学创新应用的前沿水平。“自适应 AR 放疗摆位系统” 能够获此殊荣,充分证明了它在改善临床治疗效果、提升患者福祉方面的突出贡献。

值得一提的是,该系统在成本控制方面也表现卓越。相较于动辄单套 300 - 500 万元的进口设备,“自适应 AR 放疗摆位系统” 将设备成本降低至五分之一,让更多医疗机构能够负担得起,从而推动精准放疗技术在更广泛的范围内普及,使更多肿瘤患者受益。它的成功研发与广泛应用,填补了国内智能放疗辅助设备的技术空白,开启了我国肿瘤放疗智能化、精准化的新篇章。

展望未来,随着 “自适应 AR 放疗摆位系统” 的进一步推广与应用,它将持续为肿瘤放射治疗领域注入创新活力,引领行业朝着更加精准、高效、普惠的方向发展。相信在不久的将来,这项荣获双奖的创新技术将在全球范围内绽放光彩,为无数肿瘤患者带来生的希望与福音。

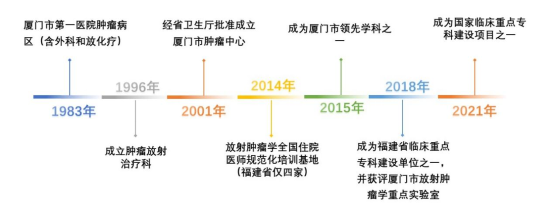

所属科室简介:

厦门大学附属第一医院肿瘤放疗科于二十世纪60年代安装第一台深部X线机开始,至今已有半个多世纪的历史。其前身是1983年成立的“厦门市第一医院肿瘤病区(含外科和放化疗专业)”,是厦门市最早建立的肿瘤病区,并1996年医院成立放射治疗科,单独开科,2001年12月经省卫生厅批准成立厦门市肿瘤中心,是闽西南最大的肿瘤医学中心及较高水平的肿瘤诊疗基地。2014年成为福建省首批放射肿瘤学国家住院医师规范化培训基地(福建省内仅四家),2015年8月,成为厦门市领先学科之一;2018年3月,成为福建省临床重点专科建设单位之一,2018年8月获评厦门市放射肿瘤学重点实验室,2021年成为国家临床重点专科建设项目之一,收治厦门市50%以上肿瘤放射治疗病人,其全方位开展肿瘤基础研究的临床诊治中心,并拥有放射肿瘤学于金明院士名医工作站(2018年成立),是厦门市肿瘤质量控制中心挂靠单位。厦门大学附属第一医院肿瘤科连续七年上榜中国医院科技量值肿瘤学排名前百名。

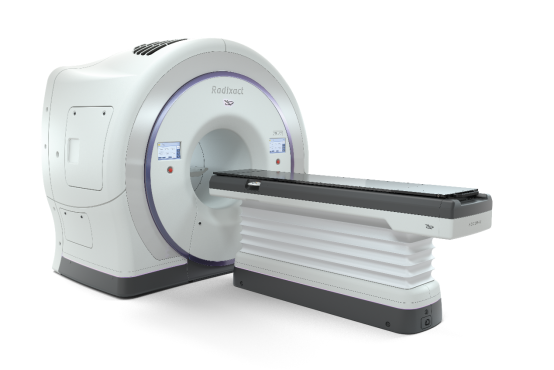

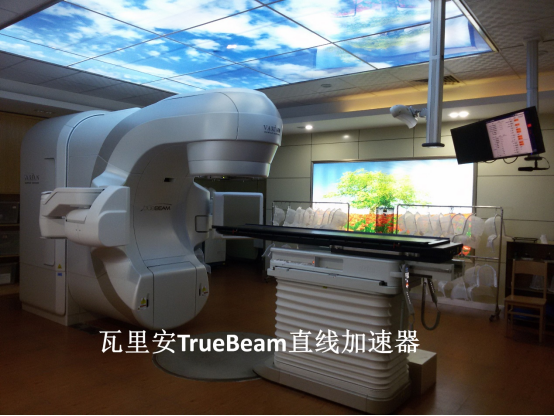

肿瘤放疗科拥有目前世界先进的图像引导放疗设备——螺旋断层放射治疗系统(TOMO Radixact,福建省内第二台TOMO),瓦里安TrueBeam、23EX型及Unique直线加速器,医科达核通V3三维后装治疗机,飞利浦大孔径MR模拟定位机、GE的大孔径CT模拟定位机;Ecplise治疗计划系统、Pinnacle治疗计划系统以及Mapcheck二维和ArcCheck三维剂量验证系统、EPID剂量验证、Film胶片验证系统、Sun NuClear晨检仪、IBA三维水箱等一流的放疗硬件及质量控制验证设备。可全面开展头、颈、胸、腹及四肢等全身肿瘤的常规放疗、三维放疗、调强放射治疗(IMRT)以及世界先进的图像引导容积旋转调强放疗(VMAT)、呼吸门控放疗、立体定向放射外科(SRS)、体部立体定向放疗技术(SBRT)、三维后装近距离治疗以及肿瘤的放化同步、放疗联合免疫综合治疗和非常规分割治疗等。尤其是图像引导下的放射治疗,在现代化智能型电脑控制下,还可与我院PET-CT、MRI及CT数据共享,开展生物调强放疗的研究治疗,可在不增加正常组织剂量的前提下提高肿瘤的剂量,提高肿瘤的局部控制,延长患者生存期,改善患者生存质量。

肿瘤放疗科于1996年引进西门子直线加速器(厦门市第一台直线加速器),2009年率先在厦门市开展图像引导的调强放射治疗技术,2010年开始开展立体定向放射治疗技术,并在2013年率先在省内开展容积旋转调强放射治疗,2016年成为省内第二家开展三维图像引导下高剂量率后装治疗,2020年省内第二家开展螺旋断层放射治疗技术。肿瘤放疗科自2008年开始分子影像引导下的鼻咽癌肿瘤精确放疗研究,相关初步研究已被2010年及2012年、2013年、2014年、2016年的第52届和第54、55、56、58届美国放射肿瘤年会(ASTRO)(代表世界最顶级的放射肿瘤学专业会议)收录为壁报并受邀参加大会并做大会专题报告发言;同时相关研究被数届中华医学会放射肿瘤年会(代表国内最高级别放射肿瘤年会)收录并受邀参加国内外放射治疗大会专题报告发言。全科累计获得厦门市医学创新奖1项,一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛二等奖1项,厦门市科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项,福建省科学技术进步奖三等奖2项,中国抗癌协会科技奖一等奖1项,福建省抗癌协会科技进步奖二等奖1项。科室累计主持及承担国家、部、省等各级科研课题共40余项,累计开展40余项多中心临床研究。累计有厦门市高层次人才2人(A类、B类)、福建省高层次人才3人(B类、C类)、累计取得发明专利8项、实用新型专利42项。

厦门名医工作室特聘导师中国工程院院士于金明教授及其专家团队,德高业精,指导和帮助我科“带人才、带专业、带学风”,快速提升我科医学技术水平。科室学科带头人林勤博士,享受国务院特殊津贴人员,第六届 国之名医~优秀风范,厦门市第十批拔尖人才,厦门市2019年海纳百川领军人才,主任医师,厦门大学教授,博士生、博士生导师,院党委副书记,M.D. Anderson Cancer Center 访问学者/ DUKE University 访问学者,主持国家自然科学基金、福建省卫生厅、厦门市科技局及全国多中心前瞻性临床研究的分中心等多项课题。累计以第一作者及通讯作者在SCI发表论文69篇,中华医学会一类核心期刊杂志等发表论文16篇,系列研究论著被美国放射肿瘤学年会(ASTRO)及中华放射肿瘤学年会等收录为壁报展示或大会发言。

厦门大学附属第一医院肿瘤医院肿瘤放疗科设有两个病区120张病床,合理设置多个亚专科结构,人才结构合理,集临床治疗、物理、生物、技术、临床护理各专业于一体,有各级医务人员79人,其中放疗医师21人,物理师8人,治疗技师(包括定位)20人,护理人员28人,文员2人,其中副高及以上职称24人、硕士博士28人。主要治疗的恶性肿瘤包括鼻咽癌等头颈部肿瘤,肺癌、食管癌等胸部肿瘤,乳腺癌,宫颈癌、前列腺癌、直肠癌等腹盆部肿瘤,儿童肿瘤和软组织肉瘤等。年放疗病人三千余人,年门诊病人两万多人次。

2020年引进福建省第二台螺旋断层放射治疗系统(TOMO Radixact)

2019年引进IBA三维水箱

2018年引进飞利浦MR模拟定位机

2016年引进医科达核通V3后装治疗机

2015年引进瓦里安Unique直线加速器

2013年引进瓦里安TrueBeam直线加速器

2008年引进GE CT模拟定位机

2008年引进瓦里安23EX直线加速器

六十年代第一台深部X线机