3月14日-16日,2025一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之技术创新赛国内决赛在厦门圆满落幕。

本次大赛吸引了来自全国29个省份(含直辖市)的近九百个参赛项目报名。经过专家评审,我院两个技术创新项目在数字医疗赛道中脱颖而出,分别荣获一等奖和二等奖,展现了我院在数字医疗领域的创新实力!

一等奖 检验标本前处理智能系统

检验标本前处理智能系统(协作机器人)是一款医工融合共同开发的创新型产品,旨在显著提升检测标本前处理的效率与质量。该项目负责人厦门大学附属第一医院泌尿外科文环,核心团队成员厦门大学附属第一医院精准医学检测中心李珣、赵元勋、连加辨,厦门永伟科技有限公司陈清彻,项目融合了医疗、科研、技术、成果转化等多个领域的专业力量。系统具备多项显著优势,能够兼容多种规格的采样管,且具备一键切换功能,灵活应对不同需求。其通量表现卓越,最高可达每小时2000管,且能实现自动扫码录入、编号标记、摆盘、震荡混匀等一系列标准化操作,有效减少人工干预,降低感染风险,提升实验结果的精确度。自2021年起开始研发,系统经过多次迭代,2022年成功上市,并助力抗击新冠疫情;2023年起开始探索多模态多场景应用,可实现多规格采样管处理,2024年第五代产品已投入使用并可实现量产。目前,该项目已获得3项实用新型专利,并申请了2项发明专利,2022年荣获厦门大学“百年生科 荟智火炬”生物医药创新创业大赛团体组三等奖。该智能系统的产业化前景广阔,能够大幅提升医疗检测行业的自动化水平。其高通量和高效率的特点,不仅显著提高了实验室工作效率,还大幅降低了人工成本和操作误差。每小时2000管的处理能力,结合自动化操作的精确度,能够有效减少人工干预,提高实验结果的准确性,进而提升整个行业的检测质量。随着医疗检测需求的不断增长,尤其是在公共卫生事件期间,系统的市场需求将显著增加。该系统灵活兼容多规格采样管的设计,使其在不同领域(如临床检测、科研实验室等)中具有广泛的应用潜力,具备强大的市场竞争力。

文环

厦门大学附属第一医院泌尿外科副护士长,副主任护师,中共党员,厦门市第五批科技特派员,厦门医学院副教授,高级技术经理人,厦门市C类人才。

毕业于中南大学湘雅医学院,2006年至北京协和医院实习一年,2007年毕业至今在厦门大学附属第一医院工作。在工作中发现问题、善于思考、勇于创新,国家实用新型专利17项,参与发明3项,成功实现专利转化4项;参编书籍两本;2015年荣获福建省第二届“驼人杯”护理用品创新设计大赛三等奖;2018年在厦门市、福建省、中华护理学会组织的“针刺伤防护--说出背后的故事”征文演讲竞赛荣获二、一、三等奖;2022年荣获福建省护理学会护理创新发明奖一等奖;2022年荣获中华护理学会创新发明奖二等奖;2022年6月参加厦门大学生命科学院创新创业大赛荣获三等奖;2023年获厦门市护理学会“先进个人”荣誉称号。2024年参加厦门市护理学会“创新引领,助力未来”护理创新大赛荣获三等奖。

李珣,留美博士,哈佛医学院博士后。现任厦门大学附属第一医院检验科副主任兼精准医学检测中心负责人、主任检验师,厦门大学副教授、硕士研究生导师,国家自然科学基金同行评议专家,中华医学会检验医学分会青年委员,中华医学会检验医学分会分子诊断学组委员,福建青年五四奖章标兵,福建省首批特支人才“双百计划”青年拔尖人才,厦门市B类高层次人才。研究方向为疾病的免疫学机制与实验室诊断,主持国家自然科学基金项目2项,在Nature Immunology、Cell Host & Microbe等国际权威期刊发表SCI论文27篇。

赵元勋,男,副主任技师,2006年7月至今在厦门大学附属第一医院检验科及精准医学检测中心工作。参与国家自然科学基金项目2项,国家十一五科技支撑计划子课题1项,以第一作者及通讯作者发表论文多篇。海峡两岸医药卫生交流协会台海医学会青年委员。作为质量体系策划者,帮助厦门大学附属第一医院检验科在2010年作为福建省第一家实验室通过ISO15189实验室认可。2018年申报的“检验标本临床交接闭环系统”项目获2018年智慧医疗创新大赛优胜奖。2022年获厦门市医师协会“最美核酸师”。

连加辨 厦门大学附属第一医院精准医学检测中心主管技师、NGS技术专业组组长、厦门市细胞治疗中心质控员;福建省生理科学会监事长;主要从事衰老与肿瘤相关疾病临床转化研究;精通高通量测序建库、设计与分析流程,以及分子细胞生物学相关实验技术,擅长利用多组学技术筛选和验证疾病相关标志物。主持6项省市级科研项目,以第一作者/通讯作者在Stem Cell Res Ther、J Transl Med、 Clin Chim Acta、J Zhejiang Univ Sci B和BMC Cancer等杂志发表研究性论文13篇;同时参与Aging Cell、Cancer Research及其他杂志发表论文数篇;申请专利19项,已授权5项;申请并获得1项软件著作权。作为编者参与编写由中国抗癌协会肿瘤标志物专业委员会出版的《肿瘤标志物异常结果分析案例集》。

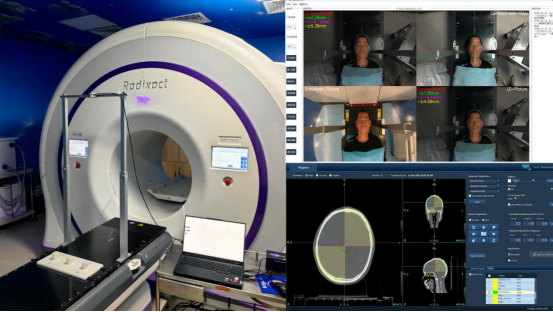

二等奖 自适应AR放疗摆位系统

在精准放疗技术领域,体位重复精度直接影响肿瘤靶区的放射剂量分布。针对传统激光定位法存在的操作复杂、依赖经验、耗时较长等临床痛点,我院联合厦门理工学院与天和至医疗研发的"自适应AR放疗摆位系统",创新性地整合多模态影像引导与增强现实技术,为肿瘤放射治疗提供了智能化解决方案。

本系统采用RGB-D深度相机构建多维度数据采集体系,通过自主研发的深度学习算法对患者体表特征点及三维轮廓进行亚毫米级解析。系统创新性地将实时可见光图像、红外深度信息与预设治疗参数进行智能配准,在AR界面中实现治疗床位移参数的可视化导航。相较于进口设备(单套300-500万元),本系统不仅将设备成本降低至1/5,更通过智能算法将摆位时间缩短40%,摆位稳定性提升32%,在数百例头颈部及体部肿瘤临床验证中,初始摆位误差控制在1.5mm以内,显著优于传统方法。

技术亮点:

1、多模态数据融合:可见光/红外双通道同步采集,建立动态体表特征数据库

2、智能匹配引擎:基于深度学习的自适应配准算法,实现CT模拟体位与治疗体位的精准映射

3、AR增强交互:三维空间坐标实时投影,提供直观的平移/旋转修正指引

4、全流程优化:集成电子化验证流程,减少物理标记依赖,降低人为操作误差

本项目已入选"2024年厦门市医工结合重点指导项目",通过"医院主导+高校研发+企业转化"的三方协同创新模式,成功构建产学研用一体化平台。目前系统已完成Ⅱ类医疗器械型式检测,即将开展多中心临床研究。其高性价比优势不仅填补了国内智能放疗辅助设备的技术空白,更为金砖国家医疗市场提供了精准放疗的普惠化解决方案,具有显著的社会效益与产业化前景。

团队简介

朱鹭超

硕士 厦门大学附属第一医院肿瘤放疗科 副主任技师

厦门大学附属第一医院肿瘤放疗科技师长

中国医师协会技师分会青年委员

福建抗癌协会肿瘤放射物理与治疗技术专委会委员

福建省核学会放射治疗学分会理事

厦门市医学会放射肿瘤分会委员

第一作者或通讯作者发表SCI文章4篇、国内期刊4篇,负责厦门医工结合课题1项(项目经费60万),在申请及获得专利1项、实用新型专利8项、软著1项。

王元樟

理学博士 厦门理工学院光电信息学院 副教授 硕士生导师

主持国家自然科学基金一项,参与了国家自然基金面上项目一项、青年项目一项。主持的福建省教育厅A类科技项目、厦门市科技计划均已顺利结题,参与厦门市医工结合指导性项目一项。承接中国科学院红外成像材料与器件重点实验室开放课题等多项企事业单位横向课题,目前在研横向课题一项。以第一作者在Journal of Crystal Growth, Journal of Semiconductor等国内外学术期刊上发表论文10余篇,申请发明专利、实用新型专利10余项,已授权11项。

李夷民

医学博士 主任医师 硕士生导师

厦门大学附属第一医院肿瘤放疗科行政主任

中国抗癌协会肿瘤支持治疗放疗专业委员会委员

中国抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会放疗学组委员

中国抗癌协会第一届肿瘤多学科诊疗(MDT)专业委员会委员

福建省医学会放射肿瘤治疗学分会委员厦门医学会放射肿瘤学分会主任委员

高翔

硕士 工程师

厦门大学附属第一医院肿瘤放疗科物理师

第一作者或通讯作者发表SCI文章3篇、国内期刊2篇,在申请及获得专利1项、软著1项。

高梦圆

本科 主管技师

厦门大学附属第一医院肿瘤放疗科治疗师

第一作者或通讯作者发表期刊文章3篇